예술의 기원: 권력과 재력의 산물

이미지를 만들어내는 일은 인류 역사에서 언제나 권력과 자본이 집중된 영역이었습니다. 소재 차원에서, 고대에는 절대적 존재에 대한 주제로, 중세에는 신앙에 대한 이야기, 르네상스 시대에는 인간과 자연에 대한 묘사를 통해 점점 인간군상에 대한 이야기로 변화되어 오기는 했지만, 이를 소비하는 자들은 일반 대중이 아니었습니다. 권력자, 혹은 자본가들이였죠. 그림을 그리는 화가는 오늘날의 ‘크리에이터’라기보다 권력자에게 봉사하는, 높은 기술 수준을 갖춘 장인이었습니다. 예술은 대중시장의 수요가 아닌 왕과 귀족, 자본과 종교의 의지에 따라 존재했죠.

건축 또한 마찬가지였습니다. 피라미드나 거대한 대성당과 궁궐은 예술과 기술, 신앙과 권력이 총합된 결과물이었고, 그 아름다움의 이면에는 무수한 노동자들의 손과 목숨이 있었습니다. ‘창조’는 오직 선택받은 자들의 특권이었고, 생산의 수단은 철저히 자본에 종속되어 있었던 것이지요.

기술의 전환: 사진과 영화의 탄생

1826년 여름, 프랑스의 발명가 조셉 니세포르 니엡스(Joseph Nicephore Niepce)가 최초의 사진을 촬영한 이후, 루이 자크 망데 다게르(Louis-Jacques-Mandé Daguerre)의 다게레오타입, 토마스 서튼의 컬러 사진, 코닥의 브라우니 카메라와 필름 등으로 이어진 사진의 대중화는 예술의 독점 체계를 처음으로 흔들었습니다.

붓과 물감, 누군가의 후원을 필요로 하지 않아도 세상의 이미지를 담을 수 있게 된 것입니다. 하지만 한계는 있었습니다. 오늘날도 꽤 고가의 장비인 카메라는 그 당시에 엄청난 가치를 가진 기기였고, 현상 기술과 장소의 제한은 일반인이 쉽게 다가가기 힘든 분야로 여겨졌습니다.

이후 등장한 영화는 사진의 연속이자 또 다른 혁명이었습니다. 움직이는 이미지의 발견은 새로운 산업과 예술의 탄생을 의미했습니다. 하지만 아이러니하게도, 이 새로운 예술은 다시 한 번 자본의 벽에 가로막혔습니다. 촬영 장비, 필름, 조명, 편집—모든 것이 비쌌고, 대규모 스튜디오 시스템이 아니면 영화를 만드는 것은 거의 불가능했습니다.

루카스 필름의 산업 영화 혁신

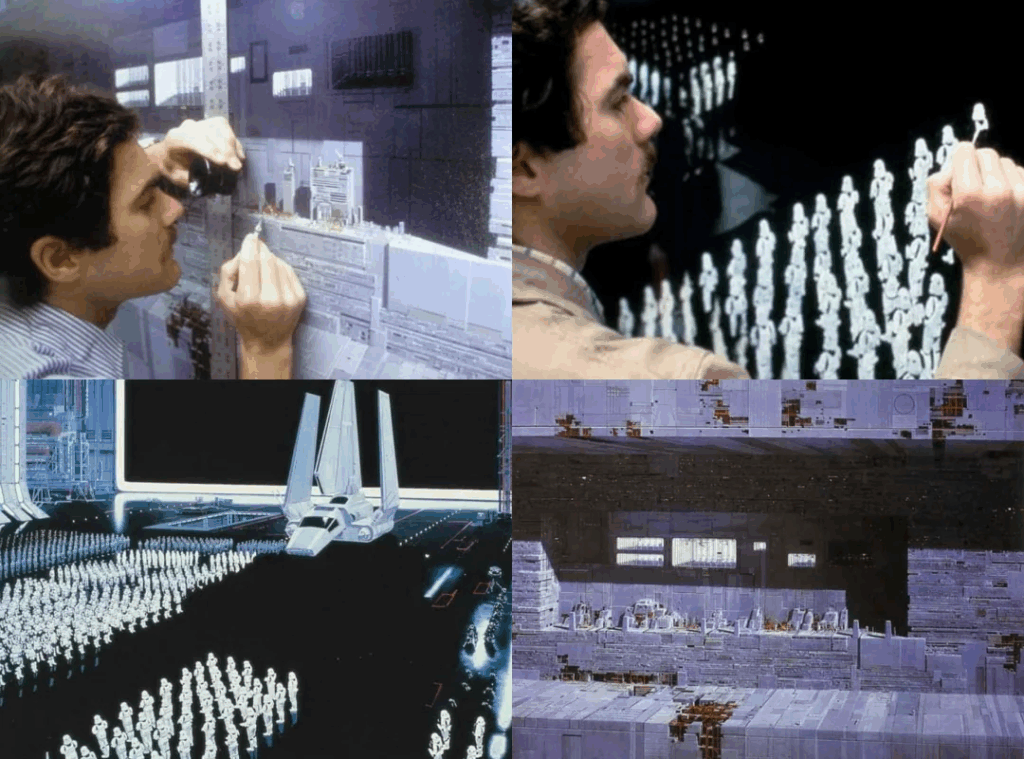

1970년대 후반, 조지 루카스가 ‘스타워즈’를 통해 영화 산업을 혁신했을 때, 그것은 기술과 상상력의 결합이 만들어낸 또 하나의 분기점이자 혁신이었습니다. 루카스필름은 매트 페인팅, 모형 특수효과, 광학 합성, 사운드 디자인 등 다양한 기술을 통합하여 하나의 제작 생태계를 구축했습니다.

그러나 이 창조의 영역은 여전히 거대한 자본의 울타리 안에 있었습니다. 매트 페인팅 한 장면을 위해 숙련된 화가들이 며칠, 혹은 몇 주를 투자해야 했고, 영화 한 편을 완성하는 데에는 수백 명의 인력과 수천만 달러의 예산이 필요했습니다. 상상력을 구현하기 위해서는 여전히 돈이 필요했던 것이죠.

디지털 혁명: 도구의 민주화

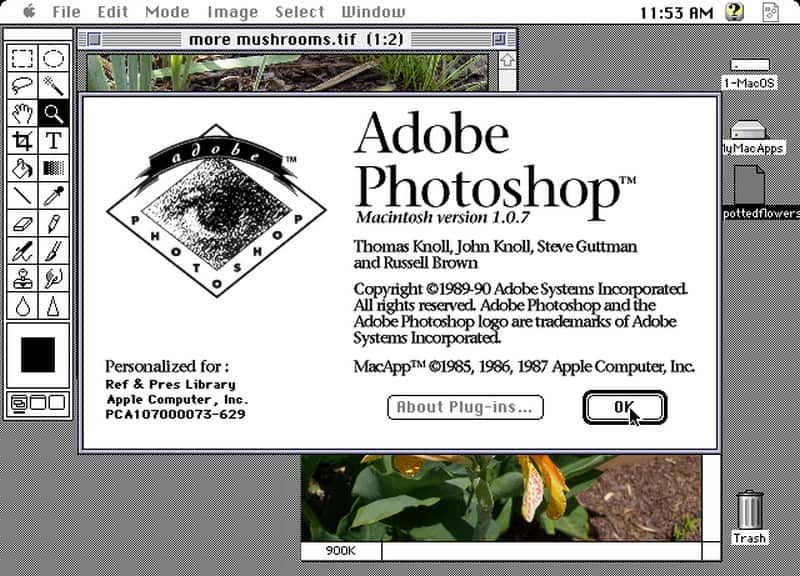

1990년대 이후, 컴퓨터 그래픽과 디지털 카메라, 인터넷의 보급은 창작 환경을 급속도로 변화시켰습니다. 포토샵, 3D Max와 Maya, 애프터이펙트 같은 프로그램들이 등장하면서, 이미지와 영상의 제작이 점점 개인의 손에 들어오기 시작했습니다.

하지만 여전히 전문성의 장벽은 높았습니다. 워크스테이션 장비와 소프트웨어 가격은 꽤나 부담스러웠습니다. 또한 매력적인 컨텐츠를 만들기 위해서는 높은 프로그램 학습 비용이 필요했고, 판매 배포 할 수 있는 플랫폼도 필요했습니다. 이 때문에 여전히 이 시기에도 콘텐츠는 소수의 전문가가 만들고, 다수가 소비하는 구조가 유지되었습니다.

유튜브와 틱톡의 시대: 동영상의 개인화와 유희화

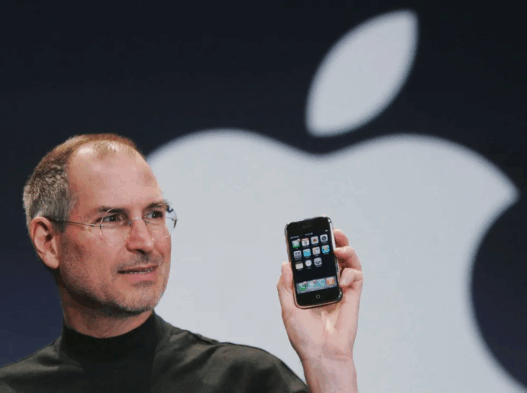

그러던 어느 순간, 드디어 우리가 아는 천지개벽과 같은 시대의 변화가 발생되기 시작했습니다. 바로 스마트폰이 등장하면서부터입니다. 정확히는 2007년 아이폰의 발표죠. 스마트폰은 단순한 전화기나 메신저를 넘어 수많은 서드 파티 유틸리티들을 아우르는 새로운 개인화 장치로 발전하였습니다. 그리고 그 중심에 카메라와 방송국을 동시에 품은 장치가 되었죠. 이제 우리는 손안에서 영상을 촬영하고, 편집하고, 즉시 세상과 공유할 수 있게 되었습니다.

이 변화의 정점에 유튜브가 있었습니다. 유튜브는 거대 자본이 지배하던 방송과 영화 산업의 구조를 흔들어 놓았습니다. 개인이 만든 영상이 지상파보다 더 많은 사람들에게 도달할 수 있게 되면서, 콘텐츠의 무게중심이 기업에서 개인으로 이동했습니다. 방송국의 스튜디오가 아니라 자기 방 안이, 세계와 연결되는 창구가 된 것입니다.

이후 틱톡(TikTok)이 등장하며 이 흐름은 더욱 가속화되었습니다. 이제 영상은 단순히 정보나 예술의 매체를 넘어 ‘유희의 형식’이 되었습니다. 단지 몇초 단위의 숏폼(short-form) 영상은 복잡한 제작과정을 뛰어넘어, 누구나 쉽게 참여하고 소비할 수 있는 가장 트랜디한 놀이문화로 자리 잡았습니다.

영상은 더 이상 ‘작품’이 아니라, 일상의 언어가 된 것입니다. 우리는 카메라를 들지 않아도 이미 카메라를 소유하고 있었고, 편집 기술을 배우지 않아도 이미 편집기를 손에 쥐고 있었습니다. 스마트폰이라는 디바이스가 인간의 시선을 완전히 ‘미디어화’시킨 것이죠.

이 시점부터 콘텐츠는 명백히 개인의 영역으로 들어왔습니다. 카메라를 든 일반인이 세상의 시선을 움직일 수 있게 되었고, ‘크리에이터’라는 새로운 직업군이 탄생했습니다. 이 변화는 ‘1인 미디어 시대’라는 새로운 생태계를 열었습니다.

인공지능의 등장: 생성의 평등화

그리고 이제, 인공지능(AI)이 등장하면서 창작의 패러다임은 또 한 번 뒤집히고 있습니다. 미드저니(Midjourney), 나노바나나, 소라2(Sora2), Veo3와 같은 생성형 AI들은 이미지와 영상을 ‘직접 그리는’ 과정을 뛰어넘어, 자연어로 상상을 구현하는 도구로 진화했습니다.

단 몇 줄의 텍스트 프롬프트만으로, 과거 루카스필름이 며칠 걸려 만들던 장면을 실시간으로 만들어내는 시대입니다. 이제 기술 숙련이 아니라 언어적 상상력이 창작의 핵심이 되었고, 누구나 머릿속의 이미지를 구체적으로 시각화할 수 있게 되었습니다. 바로 이 지점이 ‘콘텐츠 셀러의 평등화’, 즉 창작 수단의 완전한 민주화가 시작된 순간이라 할 수 있습니다.

창조에서 조율로 옮겨지는 창작

바야흐로 생성의 시대, 이제 AI는 언어와 이미지를 모두 만들어냅니다.

상상을 그리는 일도, 문장을 쓰는 일도 인간만의 영역이 아니게 되었습니다. 그렇다면 앞으로 인간에게 남는 역할은 무엇일까요?

저 역시도 너무 어려운 질문이지만 결국 ‘디렉팅’의 능력이라고 생각합니다. AI가 무한히 만들어내는 콘텐츠의 홍수 속에서, 무엇을 선택하고 어떤 방향으로 묶어낼지 판단하는 감각이 중요해질 것입니다. 즉, 직접 만드는 능력보다 무엇을 만들게 할지, 어떤 의미로 엮어낼지를 결정하는 통찰이 더 큰 가치가 되겠지요.

동시에 콘텐츠의 수명은 놀랍도록 짧아질 것입니다. AI가 하루에도 수백만 개의 이미지를 만들어내는 시대에, 하나의 콘텐츠가 오래 기억되기란 쉽지 않겠죠. 그만큼 순간의 맥락을 읽고, 빠르게 기획하고, 즉시 소통할 수 있는 판단능력과 감각이 필요해질 것입니다.

결국 인간의 창작은 이제 ‘창조’에서 ‘조율’로 옮겨가고 있습니다. 이 변화의 홍수 속에서 우리가 스스로를 지키고 수면위에 떠 있기란 굉장히 힘든일이 될 수 있을 것 같습니다. 하지만 우리는 언제나 변화 앞에 적응해 왔습니다. 그저 물살에 휩쓸려 가기보단 우리만의 땟목을 만들어 이 변화에 적응할 수 있도록 최선을 다해야 하는 시점입니다.